|

L’ODYSSEE

DES

DIX-SEPT.

(Robert

Vananove

et

Jacques

Declercq).

Avant-propos.

Au

moment

de

son

décès,

survenu

brutalement

le

6

août

1995

à

Grandmetz

,

Robert

Vananove

avait

rédigé

une

grande

partie

de

ses

souvenirs

relatifs

à

la

période

mai-août

1940

qu’il

avait

passée,

avec

seize

autres

jeunes

de

Grandmetz,

dans

les

Centres

de

Recrutement

de

l’Armée

Belge

(C.

R.

A.

B.)

dans

le

sud

de

la

France,

et

plus

particulièrement

à

Murviel,

près

de

Béziers.

La

mort

l’a

malheureusement

empêché

de

terminer

son

récit.

Ce

sont

donc

ces

notes

que

nous

nous

proposons

de

publier

ici,

complétées

de

renseignements

généraux

tirés

de

l’ouvrage

de

Jean-Pierre

du

Ry

et

de

renseignements

plus

particuliers

qui

nous

ont

été

aimablement

communiqués

par

deux

survivants

de

cette

équipée

:

Florent

Leleux

et

Rodolphe

Colinet,

que

nous

tenons

à

remercier

tout

particulièrement

pour

leur

précieuse

collaboration.

Fils

d’Oswald

,

fermier

de

la

ferme

du

Château

à

Grandmetz,

et

d’Angèle

Fontaine,

Robert

Vananove

est

né

à

Grandmetz

le

2

octobre

1921.

Il

poursuivait

des

études

d’instituteur

lorsque

survinrent

le

10

mai

1940

et

l’invasion

de

la

Belgique

par

les

troupes

hitlériennes.

Répondant,

comme

des

milliers

d’autres

jeunes

Belges,

à

l’ordre

de

rejoindre

les

centres

de

recrutement

de

l’armée

belge,

il

devint

chef

du

cantonnement

n°

20

à

Murviel.

Rentré

en

Belgique

en

août

1940,

il

termine

l’année

suivante,

à

l’Ecole

Normale

de

Tournai,

ses

études

d’instituteur,

avant

de

rejoindre

les

rangs

des

Partisans

Armés

(services

reconnus

du

1

juin

1943

au

14

octobre

1944)

et

d’être

incorporé

à

partir

du

25

avril

1945

au

2°

Groupe

de

Contrôle

des

Transports

(GCT

II/153).

En

janvier

1945,

il

avait

épousé

à

Grandmetz

Marie-Louise

Parent,

fille

d’Henri

et

de

Lucienne

Ragaru.

Il

n’exerça

guère

le

métier

d’instituteur

mais

entreprit

des

études

de

technicien

en

constructions

civiles

avant

d’occuper

la

fonction

de

géomètre

du

cadastre

à

Leuze.

C’est

en

1955

qu’il

entra

au

Ministère

de

l’Education

Nationale

où

il

termina

sa

carrière

comme

moniteur

d’organisation.

A

son

décès,

il

était

titulaire

de

la

Croix

Civique

de

2°

classe,

de

la

Médaille

de

la

Résistance,

de

la

Médaille

Commémorative

1940-45

avec

sabres

croisés

et

de

la

Médaille

des

C.

R.

A.

B.

Le

texte

de

ses

souvenirs

est

rédigé

recto-verso

sur

des

feuilles

quadrillées

paginées

par

chapitres

dont

la

table

figure

en

début

de

texte

:

1.

Etape

de

Grandmetz

vers

Furnes-Poperinghe.

2.

Passage

en

France,

direction

Abbeville.

3.

Bombardement

d’Abbeville.

4.

Abbeville-Eu

à

pied.

5.

Eu.

Embarquement

à

bord

du

train

royal.

6.

Eu-Carcassonne.

7.

Carcassonne-Narbonne.

8.

Narbonne-Béziers

en

bus.

9.

Arrivée

à

Murviel.

10.

Le

cantonnement

n°

20.

11.

Séjour

à

17.

12.

Inscription

des

3

frères

Dewée.

13.

Départ

d’Ernest,

Henri,

Léopold,

Paul,

Léon,

Emile...

au

front.

14.

Départ

de

Florent

Leleux

vers

Mont-de-Marsan.

15.

Séjour

de

Marcel

Dupire

à

l’hôpital

de

Béziers.

16.

Retour

des

premiers

à

Grandmetz.

17.

Retour

des

autres.

18.

Que

sont-ils

devenus

cinquante

ans

après.

Nous

l’avons

dit,

tous

ces

chapitres,

faute

de

temps,

ne

furent

pas

traités.

Il

manque

les

1°,

13°,

14°,

16°,

17°

et

18°,

qui

n’ont

pas

été

écrits.

Nous

avons

donc

tenté

de

les

reconstituer

grâce

aux

souvenirs

de

Rodolphe

Colinet

et

de

Florent

Leleux,

ainsi

qu’au

livre

de

Jean-Pierre

du

Ry

Le

départ

Depuis

1937,

divers

arrêtés

royaux

avaient

mis

sur

pied

une

réserve

de

recrutement

de

l’armée

belge

et

déterminé

sa

composition

et

les

étapes

de

sa

mobilisation.

Cette

réserve

de

recrutement

avait

été

créée

afin

d’éviter

(contrairement

à

ce

qui

s’était

passé

en

14

-18)

que

des

jeunes

mobilisables

ne

restent,

en

cas

d’invasion,

bloqués

en

territoire

occupé,

devenant

par

là

non

seulement

indisponibles

pour

les

combats

ultérieurs,

mais

encore

susceptibles

d’être

déportés

et

astreints

au

travail

obligatoire

par

l’occupant.

Dès

les

premières

heures

de

l’attaque

allemande,

un

premier

appel

était

lancé

aux

jeunes

de

16

à

35

ans

vivant

à

l’est

des

lignes

de

défense

constituées

par

la

Meuse

et

le

Canal

Albert

et

au

quatrième

jour

de

l’invasion,

l’ensemble

de

la

réserve

de

recrutement

avait

reçu

l’ordre

de

repli

sur

la

France.

Convoqués

par

voie

d’affiches

et

de

presse,

les

personnes

concernées

devaient

se

rendre

par

leurs

propres

moyens

(les

transports

par

chemin

de

fer

étaient

gratuits

pour

elles)

et

munies

de

vivres

pour

quarante-huit

heures

dans

un

dépôt

de

renfort

et

d’instruction

ou

dans

un

centre

de

triage.

Les

habitants

du

Hainaut,

mis

à

part

ceux

de

Charleroi,

devaient

se

rendre

à

Poperinghe.

Le

centre

de

Poperinghe

était

commandé

par

le

colonel

Jules

Van

Houberg,

ancien

de

14-18,

aidé

de

trois

lieutenants.

C’est

pour

rejoindre

cette

localité

que,

le

12

mai

à

10

heures,

dix-sept

jeunes,

parmi

lesquels

Robert

Vananove,

prenaient

le

train

à

la

gare

de

Grandmetz.

Il

régnait

une

situation

chaotique

dans

la

petite

ville

flamande

qui

avait

recueilli

quelque

100.000

réfugiés.

Un

témoin

écrira

:

«

La

Grand-Place

était

noire

de

monde,

pleine

de

garçons

qui

criaient

à

manger,

à

manger,

à

manger

!

».

Un

autre

dira

:

«

On

aurait

pu

marcher

sur

les

têtes

».

Il

s’agit

alors

d’évacuer

vers

la

France

les

16-35

ans

de

la

réserve

de

recrutement.

Malgré

la

pagaille

qui

règne

dans

le

réseau

ferroviaire,

le

colonel

Van

Houberg

fera

embarquer

le

15

mai

1.200

hommes

dans

un

train.

Six

autres

convois

s’ébranleront

encore

de

Poperinghe

le

17,

emmenant

vers

le

sud

7.500

hommes.

Parmi

eux,

les

jeunes

de

Grandmetz.

Nous

n’avons

pas

pu

déterminer

à

quelle

date

les

hommes

de

Grandmetz

ont

quitté

la

Belgique.

Quoi

qu’il

en

soit,

ils

parvinrent

jusqu’à

Abbeville,

juste

à

temps

pour

assister

au

bombardement

de

cette

ville,

le

20

mai.

C’est

là

que

commence

le

récit

de

R.

Vananove.

|

|

|

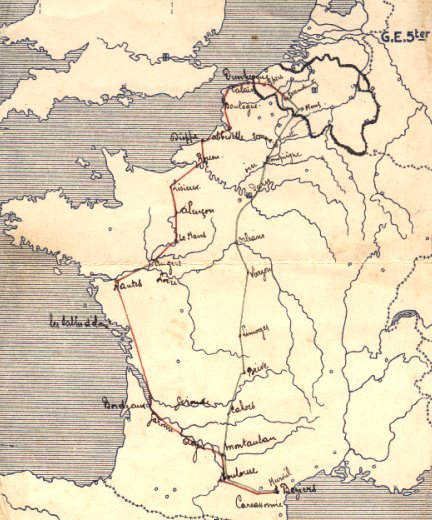

Carte

du

voyage

à

Murviel

et

du

retour,

dressée

par

Florent

Leleux.

|

Les

souvenirs

de

Robert

Vananove,

ou

l’Odyssée

des

Dix-sept.

Le

10

mai

1940,

le

gouvernement

ordonne

à

tous

les

hommes

âgés

de

16

à

35

ans

de

rejoindre

les

rangs

de

l’armée

et

de

se

diriger

sur

la

France.

C’est

ainsi

que

dix-sept

hommes

concernés

par

cet

ordre

se

retrouvent

sur

le

quai

de

la

gare

de

Grandmetz

le

12

mai

à

10

heures.

Ils

disent

au

revoir

qui

à

leurs

parents,

qui

à

leur

femme

ou

à

leur

fiancée

et

ainsi

commence

l’Odyssée

des

Dix-sept.

Le

bombardement

d’Abbeville.

Je

m’en

souviens.

Nous

étions

arrêtés

sur

la

ligne

de

chemin

de

fer

à

1

km

environ

au-delà

de

la

gare

d’Abbeville.

Cette

ligne

de

chemin

de

fer

était

largement

encaissée,

à

deux

voies

parallèles.

Nous

étions

assis

dans

un

wagon

de

marchandises

(hommes

40,

chevaux

8).

Sur

la

voie

parallèle

était

arrêté

un

autre

train

militaire,

des

Tommies.

Ils

allaient

au

front,

repousser

l’envahisseur,

pleins

d’enthousiasme

et

de

confiance.

A

peu

de

distance,

nous

voyions

les

avions

allemands

bombarder

Abbeville,

et

surtout

la

gare.

En

sortant

de

nos

wagons,

nous

apercevions

les

bombes

tomber

et

des

colonnes

de

fumée

s’élever

des

incendies

provoqués.

A

un

certain

moment,

les

Tommies

ont

sorti

leur

arsenal

de

guerre,

installé

entre

les

deux

trains

leurs

mitrailleuses

sur

pied

et

lorsque

les

Messerschmidt

sont

revenus,

ils

n’ont

pas

hésité

à

les

mitrailler.

Nous

avons

vu

un

avion

allemand

tomber

sur

la

ville

avec

une

colonne

de

fumée.

La

réaction

ne

fut

pas

longue.

Je

vois

encore

ces

machines

de

guerre

prendre

notre

ligne

de

chemin

de

fer

en

enfilade

et,

en

piqué,

à

quelques

dizaines

de

mètres,

mitrailler

nos

convois.

En

quelques

secondes,

nous

étions

hors

des

wagons

et

couchés

sous

ceux-ci,

entre

les

essieux.

Nous

avons

subi

ainsi

trois

assauts

et

les

balles

des

mitrailleuses

traversaient

le

haut

de

nos

wagons.

Le

calme

revenu,

nous

sommes

sortis

de

nos

cachettes.

Les

officiers

anglais

rassemblaient

leurs

hommes

et,

sac

au

dos,

mitrailleuse

sur

l’épaule,

les

faisaient

suivre

la

voie

de

chemin

de

fer

pour

monter

à

pied

vers

le

front.

Le

soir

venu,

nous

sommes

remontés

dans

nos

wagons

et,

toutes

ces

émotions

nous

ayant

fatigués,

nous

nous

sommes

endormis.

A

cinq

heures

du

matin,

Léopold

est

descendu

et

a

suivi

la

ligne

de

chemin

de

fer.

Une

heure

après,

il

est

revenu,

nous

a

réveillés

pour

nous

annoncer

que

nous

étions

les

seuls

êtres

vivants

sur

plusieurs

centaines

de

mètres

de

chaque

côté.

Les

convois

vides

étaient

bloqués

à

la

queue-leu-leu.

Il

fallait

prendre

une

décision.

D’abord

manger,

puis

partir.

Ce

n’était,

le

long

de

cette

voie,

que

valises

éventrées,

abandonnées

;

nous

avons

visité

le

train

militaire

abandonné

et

dans

le

dernier

wagon

de

marchandise,

nous

avons

trouvé

du

ravitaillement,

des

boîtes

de

sardines,

du

chocolat.

Je

me

souviens

que

là,

j’ai

trouvé

un

réveil,

un

baromètre,

une

paire

de

souliers

neufs

de

pointure

42,

-

je

chausse

du

37,

mais

ils

sont

les

bienvenus

-,

et

un

appareil

photographique.

Tout

ce

matériel

a

été

suspendu

à

mon

sac

à

dos.

Nous

avons

vidé

des

valises

abandonnées

et

les

avons

remplies

de

ravitaillement.

Nous

avions

emporté

au

départ

quelques

provisions

vite

épuisées,

et

à

Poperinghe,

Oger

avait

réussi

à

nous

ravitailler

en

pain

et

en

bière.

La

découverte

des

provisions

anglaises

a

suffi

à

nous

rassasier.

Je

vois

encore

ce

tonneau

de

vin

percé

par

la

mitraillade

et

tout

le

vin

rouge

couler

à

travers

du

plancher.

Une

décision

à

prendre

:

maintenant

se

mettre

en

route.

Nous

étions

précédés

par

des

évacués

qui

nous

annonçaient

des

nouvelles

peu

rassurantes

:

les

Allemands

avançaient.

Je

me

souviens

de

ce

triste

tableau

:

deux

jumeaux

d’environ

17-18

ans

avaient

été

tués

la

veille

par

le

mitraillage

des

Messerschmidt

sous

les

yeux

de

leurs

parents.

Je

vois

encore

ce

père

et

cette

mère,

prostrés

près

des

corps

de

leurs

fils,

voulant

tous

deux

mourir

sur

place,

à

côté

des

deux

cadavres

allongés

sur

le

talus.

Qui

les

aura

enterrés

?

Et

pourtant,

nous

sommes

repartis

à

pied

le

long

des

convois

pour

joindre

la

côte.

Nous

avons

suivi

pendant

des

heures

cette

ligne

de

chemin

de

fer.

Nous

sommes

arrivés

dans

une

gare

avec

de

nombreuses

voies

:

c’était

Eu.

Nous

avons

cherché

des

renseignements.

Puis

nous

avons

aperçu

une

locomotive

tirant

quelques

wagons.

Nous

sommes

parvenus,

après

des

palabres

avec

un

chef-garde

portant

une

couronne

royale

sur

son

képi,

à

lui

imposer

notre

présence.

C’était,

paraît-il,

le

train

royal

en

partance

pour

l’Espagne.

Quelques

personnes

nous

avaient

suivis.

Nous

étions

une

bonne

vingtaine

entassés

dans

un

demi

fourgon

qui

devait

servir

au

transport

de

marchandises,

l’autre

demi

étant

le

logement

du

garde

du

convoi.

Après

quelques

heures,

nous

avons

appris

que

ce

convoi,

composé

au

maximum

de

trois

voitures

et

de

ce

fameux

fourgon

de

queue,

se

rendait

en

Espagne

;

tous

ensemble,

nous

avons

décidé

de

nous

y

laisser

conduire.

Au

fil

des

heures,

nous

sommes

arrivés

à

Carcassonne.

Quelques

copains

sont

partis

aux

renseignements.

La

gare

était

pleine

de

gens

du

nord

qu’on

essayait

de

caser

dans

les

environs.

Devant

cette

pagaille,

nous

avons

regagné

notre

fourgon,

nous

y

sommes

dissimulés,

portes

fermées,

et

avons

attendu.

Puis

le

train

est

reparti

et

à

l’arrêt

suivant,

nous

étions

à

Narbonne.

Mais

là,

notre

présence

devait

être

signalée

car

nos

portes

se

sont

ouvertes

et

la

gendarmerie

française

nous

a

poliment

priés

de

vider

les

lieux

et

de

rejoindre

les

évacués

à

la

gare

où

nous

avons

reçu

à

boire.

Toujours

groupés

à

17,

on

nous

a

embarqués

dans

un

bus

et

c’est

comme

cela

que

nous

sommes

arrivés

sur

la

place

de

Murviel

où

nous

avaient

devancé

énormément

de

jeunes,

presque

tous

des

Flamands.

Nous

avons

circulé

dans

les

groupes

et

avons

appris

qu’il

y

avait

un

commandant

de

place

qui

était

chargé

de

répartir

les

hommes

dans

les

cantonnements.

Je

me

suis

présenté

au

bureau

de

ce

commandant.

J’ai

expliqué

que

nous

étions

dix-sept

jeunes

du

même

village,

que

nous

avions

fait

tout

le

chemin

depuis

la

Belgique

ensemble

et

que,

dans

la

mesure

du

possible,

nous

serions

heureux

de

rester

ensemble.

Cette

possibilité

nous

fut

accordée

et

on

nous

attribua

la

grange

de

Célestin

Griffe,

le

cantonnement

n°

20.

Le

cantonnement

n°

20.

Une

très

grosse

bâtisse

;

au

rez-de-chaussée,

une

grange

avec

porte

cochère

et

une

petite

porte,

toutes

deux

encadrées

de

pierres

de

France

avec

clé

de

voûte

;

à

côté,

une

écurie

avec

un

vieux

cheval

et,

à

l’arrière

de

celle-ci,

un

escalier

donnant

vers

l’extérieur

et

accédant

à

une

cour,

la

cour

du

bistrot.

Au

premier

étage,

l’appartement

de

Célestin

Griffe,

propriétaire

de

tout

le

bloc,

déjà

âgé

de

80

ans

à

cette

époque.

Au

second

étage,

l’appartement

de

son

beau-fils,

de

sa

fille

et

du

petit

Roger,

alors

âgé

de

13-14

ans.

Le

jeune

ménage

exploitait

le

café

attenant.

Cette

partie

a

été

vendue

et

transformée.

C’est

maintenant

devenu

le

bureau

des

postes.

Ces

appartements

étaient

accessibles

par

un

escalier

extérieur

adossé

au

pignon

de

l’écurie

et

donnant

également

sur

la

terrasse

du

café.

Que

sont-ils

devenus

?

C’est

là

que

Léopold

a

baptisé

notre

grange

«

Aux

Privés

d’Amour

».

Notre

installation.

Elle

fut

très

rapide.

On

a

plus

ou

moins

nettoyé

la

grange

au

sol

en

terre

battue

et

enlevé

les

toiles

d’araignées.

Ce

local

fut

divisé

en

deux

parties.

Le

coin

à

dormir

était

dans

le

fond

du

local,

où

la

paille

que

l’on

nous

avait

distribuée

était

étendue

sur

deux

rangées,

une

de

huit

et

une

de

neuf

personnes.

La

paille

était

retenue

par

une

planche

posée

à

champ.

La

deuxième

partie

était

le

coin

à

manger.

En

entrant

dans

la

grange,

à

droite

derrière

cette

demi

grand-porte,

il

y

avait

une

ancienne

cheminée

avec

une

cuve

en

fonte

qui

servait

à

cuire

les

aliments

des

animaux.

Inutilisable.

Après

maints

lavages,

cette

cuve

servait

de

garde-manger

pour

le

pain.

Nous

avons

récupéré

une

table

à

tréteaux

et

deux

bancs

pour

y

manger.

Après

quelques

temps,

les

camarades

ont

installé

des

étagères

pour

le

rangement.

Nous

nous

installions...

Le

surlendemain

de

notre

arrivée,

je

fus

appelé

au

bureau

du

commandant.

J’étais

alors

le

seul

connu

et

je

fus

désigné

comme

chef

du

cantonnement,

responsable

de

l’ordre,

du

ravitaillement

et

de

tous

les

rapports

entre

les

copains

et

le

commandement.

La

première

remarque

que

l’on

me

fit

fut

que

la

grange

devait

abriter

vingt

personnes

et

que

nous

n’y

étions

que

dix-sept.

L’on

me

signifia

que

je

devais

compléter

l’effectif,

soit

en

y

inscrivant

trois

autres

personnes,

soit

qu’on

nous

les

imposerait.

Par

une

chance

inouïe,

nous

avons

rencontré

les

trois

frères

Dewez

qui,

bien

munis

d’argent,

avaient

trouvé

place

à

l’hôtel,

mais

devaient

absolument

être

inscrits

dans

un

cantonnement

et

y

être

recensés.

Nous

les

avons

acceptés

dans

notre

campement,

mais

ne

les

voyions

que

très

rarement.

Nous

avions

donc

notre

compte

de

personnes.

Autre

avantage

:

nous

bénéficiions

de

trois

rations

supplémentaires

:

pain,

repas

de

midi

etc...

La

vie

au

camp.

Des

cuisines

militaires

étaient

installées

au

bas

de

la

rue

et

tous

les

jours,

c’était

la

cohue

et

la

queue

pour

recevoir

la

ration

du

dîner

et

le

pain

pour

le

reste

de

la

journée.

Après

un

peu

d’organisation

et

de

connaissance,

à

tour

de

rôle,

avec

seaux

et

marmites,

deux

ou

trois

hommes

faisaient

la

file

et

ramenaient

les

parts

de

tous

au

cantonnement.

Chacun

mangeait

selon

sa

faim

et

le

pain

supplémentaire

était

conservé

dans

la

cuve

en

fonte.

Nous

avions

enduré

à

l’aller

mais

nous

prévoyions

déjà

le

retour.

Peu

à

peu

la

vie

s’organisa.

Chaque

jour

à

10

heures,

il

y

avait

appel

au

bureau

du

commandant

pour

tous

les

chefs

de

cantonnement.

On

faisait

rapport

sur

la

vie

du

groupe,

exprimait

les

désirs

des

uns,

les

remarques

des

autres

;

on

y

recevait

les

instructions

et

les

devoirs

à

observer.

On

nous

imposa

le

couvre-feu.

Chaque

semaine,

il

fallait

désigner

un

homme

pour

faire

le

ramassage

des

ordures

avec

un

camion.

Après

quelques

jours,

Ernest,

Henri

Vandenhende,

Léopold,

Fernand

et

quelques

autres

proposèrent

leurs

services

à

la

ferme

voisine.

Ils

purent

ainsi

s’occuper,

faucher

la

luzerne

ou

l’avoine,

sulfater

les

vignes

et

effectuer

divers

travaux

aux

cultures

locales.

Une

reconnaissance

s’était

établie

entre

ces

hommes

et

la

fermière

et

bien

souvent,

ils

ramenaient

au

cantonnement

un

seau

de

vin

ou

d’autres

ravitaillements.

Le

vin,

nous

en

avions

trop,

alors

on

le

transvasait

dans

des

bouteilles

et

après

quelques

jours,

nous

avions

un

vin

aigre.

Il

nous

servait

à

assaisonner

notre

salade.

Georges

allait

tous

les

jours

à

la

pêche

dans

l’Orb

à

Réals.

Quelquefois,

on

mangeait

du

poisson.

Le

vieux

Célestin

nous

avait

pris

en

amitié,

Georges

et

moi.

Il

se

levait

très

tôt

et

allait

se

promener

dans

les

vignes.

Un

jour,

il

avait

cueilli

un

seau

de

petits

escargots.

Il

nous

proposa

de

les

cuire

et

les

préparer

à

sa

façon.

Nous

acceptâmes

et

c’est

ainsi

que

,

pour

la

première

fois,

nous

avons

mangé

des

escargots.

Pour

ce

que

je

m’en

souvienne,

il

les

fit

dégorger

avec

du

sel,

puis

cuire

;

puis

il

les

extraya

de

leur

coquille

et

prépara

une

sauce

à

l’ail

dans

une

casserole

où

il

termina

la

cuisson

des

escargots.

Depuis

ce

jour,

j’adore

les

escargots.

Je

vous

ai

dit

que

le

cantonnement

était

pour

vingt

hommes,

que

nous

y

étions

dix-sept

de

Grandmetz

et

que

pour

compléter

le

nombre,

nous

avions

hébergé

les

trois

frères

Dewez.

Ces

pauvres

avaient

un

compte

en

banque

à

Bordeaux

et

quand

le

besoin

s’en

faisait

sentir,

on

transférait

des

fonds

à

Béziers

où

ils

allaient

se

réapprovisionner.

Un

jour,

ils

avaient

décidé

de

rentrer

en

Belgique,

et

pour

fêter

l’événement,

ils

ont

payé

à

boire

à

tous

les

présents.

Tant

et

si

bien

que

le

bistrot

a

été

fermé

à

la

clientèle

habituelle

et

l’occupation

du

local

réservée

à

notre

groupe.

Qu’est-ce

qu’on

y

vida

!

Toutes

les

bouteilles

alignées

sur

le

comptoir,

sur

une

espèce

de

verrier,

y

passèrent

(Pernod,

Gentiane,

Anisette,

Marie

Brisard),

et

c’est

là

qu’arrive

mon

histoire.

Le

Ricard

se

buvait

dans

des

verres

à

bière.

Marcel

Dupire,

malgré

les

avertissements,

s’en

pourléchait

les

babines

et

aux

nombreuses

mises

en

garde,

il

répondait

:

«

Du

pareil,

j’é

buvrie

enn’tonne

».

(De

cela,

j’en

boirais

un

tonneau).

Jusqu’au

moment

où

on

dut

ramener

Marcel

sur

la

paille

au

cantonnement.

Je

dois

vous

signaler

que

le

repas

de

midi

était

constitué

principalement

de

haricots

blancs.

Mais

la

nuit,

le

Ricard

ne

faisant

pas

bon

ménage

avec

les

haricots,

le

pauvre

voulut

savoir

s’il

avait

eu

son

compte

et

tout

le

dîner,

les

apéros,

les

pousse-café

firent

le

voyage

en

sens

inverse.

Quelqu’un

vola

à

son

secours

;

son

seul

et

grand

copain

était

Emile

Fontaine,

qui

lui

tendit

un

seau

où

il

pouvait

se

soulager.

Toute

la

chambrée

était

sur

pied

et

suivait

anxieusement

l’évolution

de

la

situation.

Lorsque

le

seau

fut

à

moitié

rempli,

quelqu’un

situé

au

deuxième

rang,

par

inadvertance

ou

par

mégarde,

poussa

un

petit

coup

et

dans

la

panique,

le

seau

se

renversa

et

Marcel

reçut

tout

son

contenu

sur

le

corps.

Le

lendemain,

il

était

raide,

il

était

dégoûtant

et

il

puait.

On

put

aussi,

à

la

place

qu’il

occupait,

enlever

toute

la

paille

:

c’était

du

fumier.

Cet

incident

se

passa

très

vite,

et

quelques

jours

plus

tard,

c’était

oublié.

Marcel

est

mort.

Je

vous

ai

dit

que

chaque

cantonnement

devait

déléguer

un

homme

pour

le

ramassage

des

immondices.

C’était

au

tour

de

Marcel.

Nous

le

voyons

encore

assis

sur

les

ridelles

du

camion,

en

train

de

faire

le

singe.

Voilà-t’il

pas

que

dans

un

virage

pris

trop

sèchement

par

le

chauffeur,

notre

Marcel

est

déséquilibré

et

tombe

sur

la

route

de

toute

la

hauteur

du

camion.

Assommé,

blessé,

on

appelle

une

ambulance

de

l’hôpital

de

Béziers,

et

voilà

notre

Marcel

parti.

Le

lendemain,

le

bruit

court

à

Murviel

que

le

jeune

homme

emmené

la

veille

à

l’hôpital

est

décédé.

Consternation

dans

notre

camp.

Nous

décidons,

Florent

et

moi,

de

nous

rendre

à

la

clinique

pour

de

plus

amples

renseignements.

Là,

on

nous

confirme

que

le

jeune

homme

de

Murviel

emmené

la

veille

à

l’hôpital

est

décédé.

Nous

rentrons

donc

apprendre

à

nos

camarades

la

triste

nouvelle.

J’ai

oublié

de

vous

dire

qu’au

départ

de

Grandmetz,

nous

avions

tous

des

provisions

vite

épuisées,

mais

que

Marcel,

par

souci

de

prévoyance,

avait

emporté

dans

son

sac

à

dos

un

jambon

de

4

à

5

kgs

et

un

pot

de

beurre

de

quelques

kilos.

Avec

le

pain

que

nous

recevions,

c’était

son

repas

du

soir.

Le

voilà

décédé,

et

les

provisions

n’étaient

toujours

pas

épuisées.

Après

examen

des

objets

personnels

restés

au

cantonnement,

la

décision

fut

prise

de

partager

les

victuailles

et

chacun

hérita

d’un

peu

de

jambon

et

d’une

bonne

couche

de

beurre

sur

sa

tartine.

Plutôt

que

du

gaspillage...

Enfin,

la

vie

continue

et

plus

personne

ne

pense

au

jambon,

et

de

moins

en

moins

à

Marcel.

Voilà-t’il

pas

qu’une

dizaine

de

jours

après

tous

ces

événements,

le

bus

venant

de

Bézier

et

passant

par

Murviel

débarque

un

fringant

jeune

homme

tout

gaillard..."

Ainsi

se

termine

le

texte

que

R.

Vananove

nous

a

laissé.

Le

fringant

jeune

homme

tout

gaillard

qui

débarquait

du

bus

de

Béziers

n’était

évidemment

autre

que

Marcel

Dupire,

bien

vivant

et

en

pleine

forme,

et

qui

n’en

voulut

pas

trop

à

ses

camarades

d’avoir

ainsi

fait

le

partage

de

ses

victuailles.

La

fin

du

séjour.

Une

autre

épreuve

attendait

encore

la

bande

des

17

:

celle

de

l’éclatement

de

leur

groupe.

Ce

fut

d’abord

Florent

Leleux

qui,

comme

étudiant

en

pharmacie,

dut

quitter

Murviel

pour

rejoindre

le

service

de

santé

de

l’armée

belge

aux

Sables-d’Olonnes.

Parti

le

mercredi

18

juin

par

Mont-de-Marsan,

il

ne

put

cependant

dépasser

Bordeaux

à

cause

de

l’avance

allemande

et

revint

à

Murviel.

Plus

tragique

aurait

pu

être

le

départ,

début

juin,

de

neuf

hommes

réquisitionnés

et

envoyés

vers

le

front.

En

effet,

sous

la

pression

du

gouvernement

français,

le

gouvernement

Pierlot

allait

mettre

à

la

disposition

de

l’armée

française

des

compagnies

de

travailleurs

âgés

en

principe

de

plus

de

19

ans.

Destinées

à

l’arrière

du

front

pour

aider

le

génie

français

à

édifier

des

lignes

de

défense,

ces

compagnies

vont

se

retrouver

brutalement,

sans

aucune

préparation,

en

première

ligne,

face

à

l’avance

fulgurante

des

troupes

allemandes.

A

Murviel,

le

1

juin

à

19

heures,

les

lois

militaires

avaient

été

lues

à

tous

les

C.

R.

A.

B.

leur

indiquant

par

là

leur

statut

de

militaire

(statut

qui

leur

sera

refusé

par

ailleurs

après

la

guerre...).

Parmi

les

jeunes

de

Grandmetz

incorporés

dans

ces

compagnies,

citons

Léon

Deparis,

Léopold

Papin,

Ernest

Duhain,

Henri

Vandenhende,

Paul

Cambier,

Emile

Fontaine,

Marcel

Leclercq

et

Jean

Delehaye.

Tous

eurent

la

chance

de

rentrer

sains

et

saufs

à

Grandmetz,

avant

même

leurs

compagnons

restés

à

Murviel.

Quant

à

ceux-ci,

ils

passaient

leur

temps

comme

ils

pouvaient,

aidant

les

habitants

de

ce

pauvre

pays

aux

travaux

agricoles

et

ménagers,

ce

qui

leur

permettait

d’améliorer

l’ordinaire

de

la

cantine

dont

les

cuistots,

tous

nordistes,

semblaient

mieux

remplir

les

gamelles

des

Flamands

que

celles

des

Wallons.

A

partir

du

15

juillet,

ils

toucheront

une

solde

de

trois

francs

par

jour.

Grâce

à

la

faveur

dont

il

jouit,

vu

sa

jeunesse,

auprès

de

la

boutiquière

du

coin,

R.

Colinet

peut

fournir

à

G.

Bille

du

matériel

de

pêche

dont

il

se

servira

pour

aller

pêcher

dans

l’Orb.

Ce

torrent

poussera,

par

ces

chaleurs

peu

habituelles

pour

des

Belges,

ces

jeunes

à

la

baignade

qui,

pourtant,

n’était

pas

sans

danger

dans

ses

eaux

glaciales.

R.

Colinet

se

souvient

de

la

noyade

de

trois

C.

R.

A.

B.

Le

9

juin,

deux

fils

uniques

de

17

et

18

ans,

l’un

de

Meslin-l’Evêque,

l’autre

de

Jumet,

morts

par

noyade,

seront

enterrés

à

Murviel.

.

Sont-ce

ces

deux

décès

que

J.

P.

du

Ry

cite

à

Murviel

le

5

juin?

Fin

juillet,

des

entrevues

ont

lieu

entre

le

colonel

Goethals

et

le

général

von

Falkenhausen

en

vue

d’organiser

le

rapatriement

rapide

des

C.

R.

A.

B.

Cepandant,

dès

avant

la

mise

sur

pied

de

cette

organisation,

des

initiatives

privées

s’étaient

vues

couronner

de

succès.

Ainsi,

le

23

juillet,

deux

camions

partis

de

Merelbeke

(Flandre

Orientale)

arrivent

à

Murviel

et

repartent

aussitôt

avec

les

Merelbekois

du

cantonnement.

Le

jeudi

1

août,

les

quelque

200

hommes

restant

encore

à

Murviel,

parmi

lesquels,

sans

doute,

nos

Grandmetois,

sont

informés

qu’ils

doivent

être

le

samedi

3

à

22

heures

à

la

gare

de

Magalas.

«

Cette

joyeuse

perspective

efface

toutes

les

tristesses.

La

joie

éclate

dans

la

soirée

qui

précède

la

levée

du

cantonnement.

Des

granges

et

d’autres

logements,

les

futurs

rapatriés

se

dirigent

vers

la

place

du

marché.

On

crie,

on

se

congratule,

on

chante.

La

nuit

entière

est

consacrée

à

de

sympathiques

débordements.

Ceux

qui

veulent

quand

même

dormir

en

sont

pour

leurs

frais

:

la

bruyante

euphorie

troublera

leur

repos

jusqu’au

petit

matin

».

Alors

s’effectue

le

retour

tant

attendu

:

en

wagons

à

bestiaux,

sans

en

sortir,

ravitaillés

parcimonieusement

par

la

Croix-Rouge,

ils

remontent

vers

le

nord

:

Toulouse,

Montauban,

Cahors,

Brive,

Limoges,

Vierzon,

où

l’on

passe

la

ligne

de

démarcation,

Orléans,

l’est

de

Paris,

Compiègne,

Saint-Quentin,

Mons;

et

de

Mons,

par

Leuze

jusqu’à

Ath.

Et

partout,

sur

les

quais

des

gares

de

la

zone

occupée,

les

uniformes

allemands...

Passant

à

Mons

le

vendredi

9

août

vers

13

heures,

le

train

déposera

nos

hommes

à

Grandmetz

vers

18

heures.

Un

seul

n’ira

pas

jusqu’à

Ath

:

R.

Colinet

sautera

du

train

qui

ralentissait

à

Ligne

et

sera

ainsi

le

premier

rentré

à

Grandmetz

à

goûter

aux

joies

des

retrouvailles.

La

date

exacte

de

ce

retour

reste

inconnue

;

mais

les

états

de

service

de

R.

Vananove

portent,

pour

la

reconnaissance

du

statut

C.

R.

A.

B.

celle

du

6

août

1940.

Epilogue.

Rentrés

dans

un

pays

vaincu,

occupé,

dévasté,

nos

jeunes

gens

découvraient

une

vie

nouvelle

qui

s’ouvrait

devant

eux.

Ce

qu’il

advint

de

R.

Vananove,

nous

l’avons

signalé

plus

haut.

Rodolphe

Colinet

établit

un

commerce

de

charbon

à

Chapelle-à-Wattines.

Léopold

Papin,

qui

aurait

dû

être

incorporé

au

11°

d’artillerie

à

Tournai

avec

la

classe

1938

mais

ne

l’avait

pas

été

à

cause

des

circonstances,

fut

réquisitionné

du

30/11/1942

au

8/3/1943

pour

le

travail

obligatoire

en

Allemagne

;

il

sera

ensuite

chauffeur

de

camion.

Henri

Vandenhende

deviendra

cantonnier

communal

;

Emile

Fontaine,

cultivateur,

de

même

que

Marcel

Dupire

et

Léon

Deparis

qui,

appelé

avec

la

classe

41

grossira

les

rangs

du

45°

fusiliers

à

Audenarde

et

sera

plus

tard

conseiller

communal

et

échevin

de

Grandmetz.

Marcel

Leclercq

sera

ouvrier

à

la

S.

N.

C.

B.

alors

qu’Edouard

Moreau

y

sera

ingénieur.

Jean

Delehaye

sera

cafetier

;

Ernest

Duhain,

plafonneur,

mourra

accidentellement

à

Melles.

Florent

Leleux

sera

pharmacien

à

Tournai

;

Paul

Cambier,

représentant

en

textile

et

Georges

Bille,

directeur

à

Sobelta.

Les

survivants

de

cette

équipée

ne

manquèrent

pas,

lorsqu’enfin

l’administration

leur

reconnut,

près

de

cinquante

ans

après,

le

droit

à

la

reconnaissance

nationale,

de

réclamer

la

carte

attestant

de

leur

qualité

de

C.

R.

A.

B.

et

du

droit

à

porter

la

distnction

honorifique

y

afférente.

|

Les

Crabs

de

Grandmetz

devant

la

grange

de

Célestin

Griffe.

|

|

|

|

De

gauche

à

droite:

Accroupis:

Rodolphe

Colinet,

Léopold

Papin,

Henri

Vandenhende,

Oger

Declèves,

Emile

Fontaine;

Debout:

Marcel

Leclercq,

Edouard

Moreau,

Jean

Delehaye,

Marcel

Dupire,

Léon

Deparis,

Ernest

Duhain,

,

Florent

Leleux,

Henri

Duhain,

Fernand

Gérard,

Paul

Cambier,

Robert

Vananove,

devant

Georges

Bille.

|

|

|

|

La

grange

de

Célestin

Griffe,

40

ans

après...

|

|